勉強法

- 2024.01.05【謹賀新年2024】学力って「いつ伸びのる」のか?

-

皆さま、あけましておめでとうございます。今年もどうぞ、よろしくお願いいたします。

2024年、令和6年となりました。新年から地震もあり、大変なスタートとなりました。被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます。

教室も今日から稼働しており、朝から冬期講習で頑張っている子たちの熱気で満たされています。

さて今日は「学力っていつ伸びのるのか」という点について考えてみたいと思います。

受験生にとっては何が何でも実力を確実に上げたいこの時期です。

ここでちょっと考えてみて欲しいことが、「学力っていつ伸びるのか」という話です。

「え、そんなこと考えたことなかった」

「授業を受けているとき?」

「家で復習しているとき?」

「寝ているとき?」

↑脳の休息時に記憶が定着すると言われていることを考えると、

あながち間違いではないなど、色んな反応が来そうです。「学力」と言っても、例えば英語のスピーキングのようなものなのか、日本史の人名などを正確に書くことなのか、英語や国語で長文を読む事なのか、数学で正確に計算を進めていくことなのか、文章題で立式することなのか、細かいばらつきはあることは許容の上で聞いていたければと思います。

◆学力がいつつくのか?

→腑に落ちた、その時色んな言い方はあるにせよ、結局そういうことだと思います。

それは授業中に起こるかも知れないし、家庭学習の中で復習をしながら感覚が馴染んできて”腑に落ちる”現象が起こっているのだと思います。記憶が強化されたというのか、脳内でその知識・技能がすぐに取り出せる場所に配置できた、とでも言うべきでしょうか。要は定着して、使えるということです。

私の感覚で言うと、学校等で授業を「聞いているだけ」の時にはそれは起こりにくく、自分が手を動かして問題を解き、試行錯誤も経て獲得するものだと思います。サクセスの授業内での演習時間や間違いの解き直し、また家庭時間に「それ」が起こりやすいというのは事実だと思います。となると、自分が勉強を進めていくなかで、今やっていることが

◆腑に落ちたか(真に納得できたか)

◆自分がそれを取り出せるように・使えるようになっているかこの点を、自分で振り返りながら勉強を進めてほしいです。ガムシャラにやるのも良いのかも知れませんが、少し引いて自分を眺める視点も大切です。

日々の取り組みの中で、これらの感覚を研ぎ澄まして、見つけ次第潰していくことが”学力がつく”、という現象なのだと思います。このような感覚が弱い・怪しいのであれば、復習の時間をどうにかとって、納得するまでやるしかないのだと思います。自分を振り返る目をもちつつ、進めていけるのがやはり理想です。

最後に1点!

サクセスのインタビュー記事が「塾シル」さんという塾のポータルサイトで掲載されました!

よろしかったら、こちらからご覧ください(^_^)

勉強法

- 2023.03.03今こそ「勉強日誌」のススメ~書くことで得られる効果~

-

こんばんは。

さて!公立高校の一般での受験生は「いよいよ」という時期にさしかかってきました。勉強時間を多く取って、しっかり頭に残していく事はもちろんですが、メンタル的にも強い気持ちを持って前進することがこれまで以上に大切です。

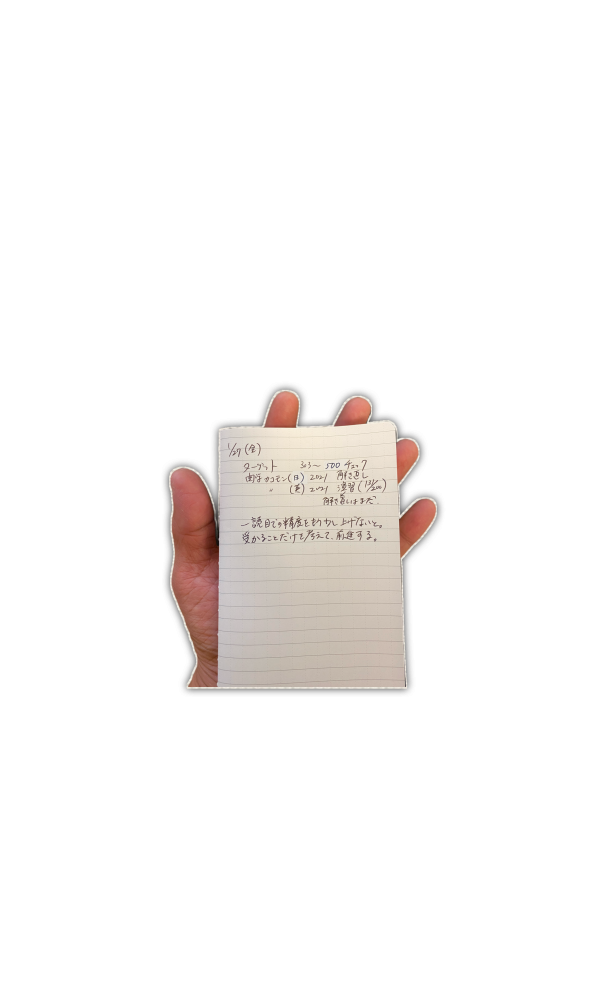

そこでオススメなのは自分の「勉強日誌」を付けることです。一度騙されたと思って小さいノートを買ってきて、やってみて下さい。書くことは2つだけ。ごく簡単でいいと思います。

・その日に勉強した内容

・感想や決意少しでOKです。これをやると思いがけず、「自分が向上していく」という感覚が得られると思います。

中身はたった2つで良いと思います。

↓↓↓以下のような効果が得られるはずです↓↓↓

◆「今日何ができたか」を冷静に振り返ることができる

→内容に偏りがないか確認できる

→うまくいかなかったことに問題意識が生まれる。

◆達成感が得られ、モチベーションアップ・維持に繋がる

→”やらされ勉強“ではなく、自分の意思で向きあっている感覚

→決意や思いを書くことでモチベーションが上がるこれは、“軽く”始めるのがポイントだと思います。最初は少しで良いので、まず書いてみると良いと思います。

心の中に、何かが「灯(とも)る」感覚が得られると思います。そして大事に「1日1日を過ごそう」という気持ちに少しかも知れませんが、確実になれます。

「書くこと」は脳科学の分野での非常に見直されています。手を動かして書くことにより、思いが心に刻まれていきます。

誰かに見られることはないんだから、寝る前にちょっとやってみてください。

“三日坊主”でも大いに結構!(そんなこと気にしていたら、何も始められない)ぜひ一度、お試しを。

勉強法

- 2022.06.02【再発見】英文音読の重要性

-

岩田です。

4月に行った新年度ガイダンスで話した内容ですが、やはり英文を音読することって、本当に大切です。

どう考えても良いことだらけなのですが、改めて英文を音読することのメリットを以下に挙げておきます。

◆音読はすぐにでき、短時間にできる!

◆教科書の内容がどんどん頭に入る

◆同じ文を繰り返して読む事によって、上達を実感しやすい

◆読んだら否応なく文や単語の意味も入ってくるし、もし意味の分からない単語は音読していると気持ち悪いので調べたくなる

◆英文の語順が実感を伴って腑に落ちてくる

結局、英文音読の悪いところが何も見つからない!というのが結論です。

ぜひ取り組んで下さい。

勉強法

- 2022.06.01勉強は「量と質」、どちらが大切なのか?

-

おはようございます。岩田です。

早い者でもう6月です。かなり暑い日が続くようになりましたね。

月初ですので、今日からニュースレターなどをお配りすべく色々と準備をしております。

さて今日はしばしば言われる

「勉強は量と質、どっちが大切なのか?」

という問題について考えてみたいと思います。

これは昔からよく言われますね。たまにそれっぽいことを質問されることもあります。

ただこれって、あたかも二者択一であるかのように扱われるんですが、冷静に考えるとこの問いって二者択一で捉えちゃダメだと思います。

量or質のどちらかを選択できるような種類のものではありません。もちろん量と質、両方とも伴っている方が良いに決まってますから。

ただ、真実&結論はきっとこうです。↓

「質」にたどり着くには「量」が必要

最初から勉強の「質」をいきなり良くすることはできません(それを目指すことは大切ですが)。

まずは「量ありき」で取り組み試行錯誤を繰り返し、無駄な部分をそぎ落とし、足りていない部分を取り入れていきます。

その繰り返しで自分にとって最も質の良いやり方に近づくというのが現実だと思います。

「ウチの子は勉強の仕方がまだ分かっていないんです」

という保護者のお声をお聞きすることがありますが、成果を実感できる勉強法を確立するための「量」が不足しているケースがほとんどです。

あと、この点に関してもう1つ!

たまに「量をこなしているのに、成果が出ない」という声もあります。本当にもう、メチャクチャ勉強していると。

その場合どうかという場合ですが、思うことは2つあります。

【1つめ】実戦的な問題演習をしているか

スポーツでもそうですが、試合前なのにずっとランニングや基礎の反復練習だけしているのでは試合に勝てません。

やはり試合形式の練習や練習試合をしないと成果は出にくいです。

過去問を解く、邪魔が入らない状態を作って時間を計って問題を解く、などの実戦に近い形でやってみて、自分に何が足りないかを痛感できる場を作りましょう。

【2つめ】問題の「見切り」が早くないか?

集中学習の時を見ていてもそうですが、解答冊子を机上に置いて、すぐ見られる状態で勉強している子って一定数います。(答えを写していたら論外ですが…(-_-;))

ちょっと考えて、分からなかったらすぐに見る、というやり方をしているのでしょう。

本当に分からなければもう答えを見るしかないのですが、「どれだけ粘れるか」がキモだったりします。

ああでもない、こうでもないとうんうんうなって脳みそに汗をかいた問題って、イヤでも記憶に残ります。わからない→じゃあ答えを見よう!と反射的にいくのではなく、いけるところまで自分の頭で試行錯誤してほしいです。試行錯誤によって、脳内の解法ルートという道が確実に太くなります。

高校数学の名著『フォーカスゴールド』著者の竹内英人先生の講演を去年聞いたのですが、竹内先生も同様の事を強調されていました。

竹内先生の場合はもっと細かくて、フォーカスゴールドの解答・解説は「隠しながら、1行ずつ見る」ことを提唱されています。

つまり、解答の上1~2行を見てハッと解法に気づくようであれば、解説を全部見ずにやるべきで、その方が自分でできる力がつく、ということです。

定期テスト前の取り組みとしては、しっかりと「試行錯誤できる時間を確保する」、という意味でも学校のワーク(課題)は早めから取り組んでおいた方がよいですね。

せっかく貴重な時間を費やしている勉強。

成果に結びつけられるよう引き続き、頑張っていきましょう!

勉強法

- 2020.11.17永遠の課題?「ケアレスミスはどうすればなくなるか?」

-

これまでに受けてきたなかで最も多いであろう相談はやはりこれ。

「ケアレスミスはどうしたら直せますか?」という問題です。

どちらかというとこれからするお話は、数学・算数寄りの話になるかとは思いますが、他教科にももちろん通じてきます。

数学でのちょっとした計算問題や、他教科でも同様のことが起こってしまう。どうすればうっかりミスが少なくなるか、という部分です。

これに対して私が思う唯一の答えが、「自分が確実に合わせられる速度を認識し、その速度で解く練習をしているか?」

の経験に尽きると思っています。ミスをなくすには「とにかく練習しかない」という人もいます。確かにそうなんですが、渡しの解釈は少し異なる部分もあります。

例えば、テニス。試合に勝ちたいから攻撃的な速い球を打ちたい。でもいくら速くても、確率の低い無謀な球ではミスが多すぎて、勝てませんよね。

速いと言っても、「確実性がある程度保たれた中で、打てる最速」が求められます。

もちろん、テニスの基本のフォーム(打ち方)があるように、問題の考え方や解き方自体をまずは理解する必要があります。その次、それを定着させる段階での話となります。

ただ、スピードと確実性を意識しながら練習をするのって、以下の第4ステージぐらいだと思うんですね。段階を追って説明すると以下のようになります。

【第1ステージ】問題の考え方や、解き方自体をまずはだいたい理解する〔理解する〕

【第2ステージ】実際に手を動かして、ゆっくりで良いので解いてみる〔できる〕【第3ステージ】類似の問題もやって、パターンを覚えていく〔できるを広げる〕

【第4ステージ】同様の問題をさらに繰り返しやる〔定着させる〕←ここ!!

ポイントはできるだけ「早く」【第4ステージ】に行って、その【第4ステージ】に時間をかけることだと思います。

【第4ステージ】とは、すでにわかったことを自分の中で定着させる過程です。

その際、間違いももちろん起こると思うのですが、その間違い具合を通じて「自分は無理してこのスピードで解くと間違う」「もう少しスピードを上げられる」(←もちろん速いほうが良いので)「この部分で急ぎすぎて途中式を抜かすと自分は間違う」などを体感しながら進めていってほしいです。

できれば少し無理にでもスピードを上げ、間違う経験もして、自分が確実に合わせられる速度感を見つけてほしいんです。

こうして”自分に向けられる目”持てるようになれば強いです。後からの伸びしろも出てきます。

そうなんです、皆さん。

練習問題は決して「流すように」「テキトーな流れ作業のように」やらないでほしいな、と思います。

自分が合わせられる”最速”を認識し、本番ではそれを、再現できるようにしてみてください。

速ければ良いってもんではないです。かと言って、過度にゆっくりで丁寧に解くことが全てと言っているわけでもありません。

チンタラと解いていたら、試験当日はあっさりとタイムオーバーです。

「自分が正答できる最高速度で練習問題を解く」これを意識してみてください。これが実現できれば、テストで高得点が出るようになってきます。

「ケアレスミスが多い子は、とにかく勉強量(時間)が足りてないだけ」という人の意見が、あながち間違いではないのはそういうことだかと思います。

一定の練習時間がないと【ステージ4】での訓練に達することができないからです。

まずは必要な勉強量は確保した上で、ぜひとも、そういう”内なる目”を持って、取り組んでみてください!

単純な繰り返し問題も、有意義な時間に変わるはずです。

勉強法

- 2020.10.22受験勉強本格スタート! 君は「プラトー現象」を知っているか?

-

さて、今年も受験生にとっては受験勉強が本格的にスタートしています。

そんなとき、何に注意しないといけないか?という話です。入試までの期間を考えると、

モチベーションの維持→安定した学習時間の確保がやはり大切です。やる気があるときはめちゃくちゃ勉強するけど、やらないときはさっぱり。

こんな感じで、ムラがありすぎるようでは、力は付きにくいです。

一時的にやる気になった「瞬間最大風速」よりも、やる気があまり湧かなくてもどうにか捻出する「最低限確保する勉強時間」の方が大切だったりします。

モチベーションが下がる時というのはだいたいパターンが決まっていて、成果が実感できないときです。

やっているけど、「しっかり力になっているか」が不安だったり、いくらやっても覚えられないとか、実力が上がってこない感じてしまう時です。

この焦る気持ちはよく分かります。スポーツの練習も同様だと思います。

しかし、このときにも勉強量を落とさずに「やりきれるか?」が大切なポイントです。

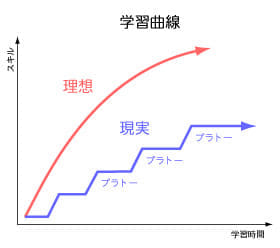

残念ながら勉強時間と学力は正比例の関係ではありません。やればやるほど、正比例的に例に学力が上がってくるという単純なモノではありません。

最初の方はやればその分伸びますが、途中から伸び悩む時期が出てきます。

学習を進めていく上で、一定時間やれば、通常どこかで頭打ちします。ですが、そこでひるまずに勉強を積み重ねられれば次の「壁」を超えられて、さらに力が付きます。

これをプラトー現象と言います。無事突破できたとしてもまた次の壁に、という繰り返しです。

ありがちなことは、頭打ちを感じたことによって学習意欲が減退し、学習時間が短くなってしまうことです。

この時、このプラトー現象のことをあらかじめ知っていれば「今がそういう時なんだ」「頑張り時だ!」ということを自分に言い聞かせて乗り越えられます。

スタディーサプリの英語講座で絶対的な人気を誇る関正生先生が、著書の中で書かれていた象徴的な具体例を紹介します。

例えば英単語の記憶などは、繰り返しやらないと成果が出ない典型例です。

当然何周もやって、定着を図るわけですが、成果が出始めるのはその「終盤」であることを明言されています。

例えば、一定数の単語を覚えるため最低限「6周」学習するのが必要だったとします。

その暗記作業(学習)をする際、最初の4周までは大変だぞと。

効果もあまり実感できないし、時間もかかるし、離脱者も多く出るかも知れない。

しかし、5周目以降は手応えを感じ、必ずブレークポイントを迎えるとのことです。

これは関先生の「経験上」、絶対にそうだと強く断言されています。回数に関しては個人差があるかも知れませんが、まさに本質的な部分だと思います。

プロテニス選手の松岡修造さんの日めくりカレンダー「まいにち、修造!」にもこんな言葉があります。

次に叩く一回で、その壁は破れるかもしれない

いい言葉ですね。

こういう視点も持ちつつ、受験勉強、気合いを入れて臨みましょう!

【まとめ】「プラトー現象」を事前に知っていたら、安心して努力を続けられる!

勉強法

- 2018.12.11【この力作画像を見て!!】一目で分かる正しいやり方

-

伊丹市の高校受験専門の個別指導 学習教室サクセスの岩田です。

さて、これは塾生のみんなに読んでもらいたい内容。回り道しているようでありながらも、実は効率的で、結果の出る覚え方・アタマへのたたき込み方についてです。

学校で課題がたくさん出る関係で、「問題集をやったら終わり。それでいい」と思っている人が非常に多いです。ただし、よく考えてみて下さい。

1回やっただけで、頭に入りますか?1回だけで頭に入るのはほんの数%の一部の人だけの話です。普通何度かやって、アタマに入れていくものです。

東大を首席で卒業し、『東大首席が教える[超速]「7回読み」勉強法』(PHP文庫)の著書がある山口真由さんのように、いわゆる“天才と思われているような人”でさえ、「7回読み勉強法」というのを提唱され、複数回することの重要性を説いています。

学業面でこんなに優秀な人でさえも、繰り返さないとダメだと言っているんですね。

山口さんいわく、「認知」と「理解」への道筋をつくるにはそれなりの作業が必要だ、とのことです。

さすがに「7回やれ!」と言われたらやる前にヘナヘナ…となってしまうかも知れませんが、何度かやれば理解度合いが高まることは明白です。

1回目やった部分に印を入れて、その印の問題を中心に2回目(以降)をやっていく。これがベタながら、もっとも威力のある学習方法です。ぜひ実践してみて下さいね。

今、中3は土曜コースで毎週予習をした上での理社の単元テストを順にやっています。

その教材をどう使っているか(教材にどの様な形跡が残されているか)を見るだけで、その子の取り組み方が分かったりします。極端に言えば、教材を見ればやる前から点数が分かってしまう、という部分です。

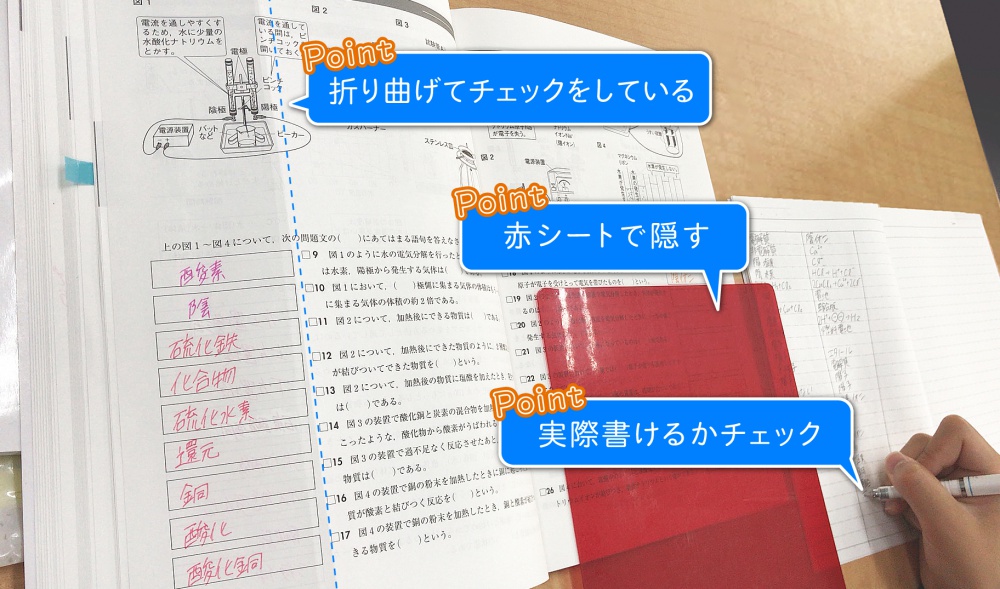

下にある画像はある中3生の“予習痕”と、その時の取り組みです。

どうですか、これ?“繰り返し”をまさしく実践できている状態です。これは素晴らしい!と思い、その場で撮らせてもらいました。

・折り曲げて、実際に出来るかどうかをチェックした痕跡がある・赤シートで隠して、実際に書けるかどうかを今、まさにチェックしている

これです。

「自分の本当に頭に入っているか?」を常に気にしながらやって欲しい。「何ページまでやった・書いた」というのは本来2の次で、要はその結果、頭に入ったかどうかです。

そういう“本当に大切なこと”に目を向けていきましょうね。そういう意識が高まると、持っている問題集にもこういう“変化”が起こります。意識次第ですぐにできます!

ぜひ実行に移しましょう!

勉強法

- 2018.10.313周学習法~ベタですが威力絶大です~

-

伊丹市の高校受験専門の個別指導 学習教室サクセスの岩田です。

さて、もうじき10月も終わりですね。早いものです。。。

中3は第2回実力テストが終わり、これから期末テストにまさしく向かっていくところ、、、という状況です。

本日も体験授業の申し込みが1件はいりました。本当にありがたいことです。

さて!

塾でテスト前の対策をどの様にやっているかということを紹介します。

塾としては、定期テスト前は「同じ内容を3周やる!」ということをベースに動いています。

言葉にすると「3周学習法」。

やり方としては、本当にベタなのですが、やはり同じ内容を繰り返しやった方が絶対に定着に繋がります。

これが流れの中で自然と行えるよう、以下のようにプランニングして行っています。

●1周目

通常の学習。学校のよりも“少し早め”に進めていきます。「例年、だいたいここまでは進む」という「進度予測」を立てて一覧化し、まずはそこまで進めるようにしています。

●2周目

テスト3~4週前になったら、“想定範囲”まで進めていれば、2周目の学習に入ります。ざっくりと要点を速習できる、ダイジェスト版の教材も用意し、そのタイミングで使用しています。

そこで、苦手分野の補強や全体的に思い出していく作業(記憶のメンテナンス作業)をしていきます。

学校毎の進度表をつくり、細かく管理しています。

●3周目

テスト直前1~2回で行います。学校の過去問を使用し、演習します。その際、やや易しめな問題も”全て”させます。これが大切だと思っています。直前時期に難しそうな問題だけをやると、問題を解いていく全体的な流れ・リズム掴めないことがあるからです。

塾で緊張感のあるときに、実際の過去問を前から通しでやってもらい、実戦感覚も養ってもらいます。また、凡ミスがどれぐらい出てしまうのかを体感させ、当日にその意識を持たせるように持っていきます。

もちろん、想定しているより早く進んだり、逆だったり色々とあるのですが、

その辺は個人の理解度にあわせてやっています!

勉強法

- 2018.06.13新中1のお母さん方のお悩み相談~その③~

-

伊丹市の高校受験専門の個別指導 学習教室サクセスの岩田です。

はい、ちょっとした連続モノの続きです。

2020年にセンター試験は廃止。”普通の勉強”をしていて大丈夫?

結論から言うと、「大丈夫です」。

小学校~中学校でやる”いわゆる普通の勉強”をしっかり繰り返し、叩き込むようにやって下さい!

国は「先行きが予想しづらいこれからの社会では知識の量だけでなく、自ら問題を発見し、答えや新しい価値を生み出す力が重要になる」という考えから、

センター試験を新時代に役立つ力を測る新しいテストに衣替えする方針です。

ただ、

・自ら問題を発見する力

・答えや新しい価値を生み出す力を育んでいくのも、小中学校でやるような基礎知識、つまり”元(もと)”がないと、その上に何も積み上がってきません。

大工さんがいくらウデを磨いたって木材そのものがなければ、家は建ちません。

やたらと「新学力観だ!」(←この言葉自体もかなり昔から言われています)といわれていますが、

妙に浮き足立つのもどうかと思います。

まずは小中学校でやるような基礎があることが前提での話です。

ただ!英語に関しては、それらの力の計測を「外部試験」に頼るというのがほぼ既定路線でです。

大学が課する問題のみで4技能(書く・読む・話す・聞く)をバランス良く計るというのはほぼ不可能です。

よって、早めの段階で英検を受験し、今後に繋げていくことが大切だと思います。

本来、英検以外にも検定的なものは多く存在しますが、通っている中学校が会場になっており、問題集もよく揃っている英検が最も取り組みやすいと言えるでしょう。

英語に関しては、これまで以上に「外部試験」に慣れておくことは”センター試験廃止後”を見据えると、重要さが増します。

また、合格級によって入試で加算点があるなど、すでに高校入試にも影響があります。(ただし「準2級から」加算されるというところが多いです)

あと1つ言えることとして、「学び方が変わる」。これは確実にあると思いますし、すでに変化は訪れています。

ほとんど事はインターネットで調べられてしまいます。自分が興味のあることは、学校の先生に教えてもらわなくてもガンガン自分でやってしまえる時代です。

たとえ十分に英語ができなくても、例えばGoogle翻訳などを通じて、外国人とコミュニケーションも取れてしまう世の中です。

意欲や関心に蓋をせず、没頭するように何かを勉強できる環境は整いつつあります。そういう何かに巡り会えると良いのですが…!

勉強法

- 2018.06.09新中1のお母さん方のお悩み相談~その①~

-

伊丹市の高校受験専門の個別指導 学習教室サクセスの岩田です。

さて!入学や進学のシーズンも少し落ち着いた頃かと思います。とはいえ、まだまだ新しい環境に少し戸惑ったり不安を覚えたりする時期かと思います。

そこで特に新中学生の保護者の皆さまから、よく受けるご質問を少しまとめてみたいと思います!

やはり学校のテストって難しくなるんですか?

小学校の時と異なり、定期テストがありますので、勉強での負担はもちろん増えます。

テスト1週間前は「塾以外は外出禁止」などを最初にご家庭のルールとしていただけるとありがたいです。

小学校の確認テストでの習熟度チェックとは的なものと異なり、中学での定期テストは進路に直結する部分です。

今やっていることが、内申点化され、今後の進路に繋がりますので、

自分の未来を作っていく行為だという認識をもってもらえれば理想です。それはこちらでも声かけをして参ります!

友だち同士でファミレスでテスト勉強する、というのはうまくいくものものでしょうか?

ほぼ「失敗する」と見ておいてください(汗)。

相当に意識が高くないと成り立たないですし、勉強やその結果に対する意識が高い子は、そもそもそのようなやり方をとりません。

経験として1~2度失敗させておくのも大切かも知れないのですが、やはり友だち同士で集まると、ワイワイしてしまうのが当たり前です。

「話したい」「ワイワイしたい」という誘惑に勝たなければ、上手くいきません。

これはスマホ論にも繋がることですが、誘惑には「勝つ」のではなく、「遠ざける」のが賢いやり方です。

例えばダイエットでスナック菓子を控えたいと思っている人が、スナック菓子をあえて買い込んで、目に見えるようびっしりと並べた上で、

食べたい欲求を抑えるというのはあまりにも酷だし、かなり無意味な”苦行”です。

仮に友だちと一緒に勉強するとなった場合も、図書館などの自習スペースに行って離れて座って、休憩時間を決めて談笑する、などルールを決めてやるのが良いと思いますがそれも最初は難しいので、やっぱり「最初からこれはやめておいた方が良い」というのが無難な結論です。

〒664-0881

〒664-0881

〒664-0029

〒664-0029

〒664-0895

〒664-0895

〒664-0007

〒664-0007