さて、塾では中3の夏合宿・そして夏期講習も終わり、いよいよ2学期を迎えることとなりました。

まだまだ暑い日が続くかと思いますが、皆さまどうにか頑張っていきましょう。今回はちょっとした思い出話でありながらも、大切だなと思えることを書きました。よろしければ、お付き合い下さい。

コロナ禍の大混乱から、少しずつ落ち着きを取り戻したように思えるこの数年ですが、最近ではまた「ニンバス株」という新たな変異株が話題になっています。強い喉の痛みが出ると言われており、まだ「完全に安心」とは言い切れないですね。

そんな報道に触れると、ふと、あの時のことを思い出します。2020年春、新型コロナウイルスの第1波。緊急事態宣言が出され、全国の学校が臨時休校になった、あの4月・5月の2か月間です。

学校だけでなく、私たち塾も対面授業ができなくなりました。もちろん、我々は民間なので、「対面でやる」と言ってしまえばそれまでなのですが、当時の世相を考えるとそれは難しいことでした。

ちょうど昆陽教室の教室長 吉田が入社したタイミングでもあり、「ウチの会社は大丈夫か?」と本当に心配だったようです(笑)。 「でも、立ち止まるわけにもいかない」と悩みに悩んだ末、「オンライン個別指導」というやり方を選択をしました。

手探りから始まった「オンライン塾」

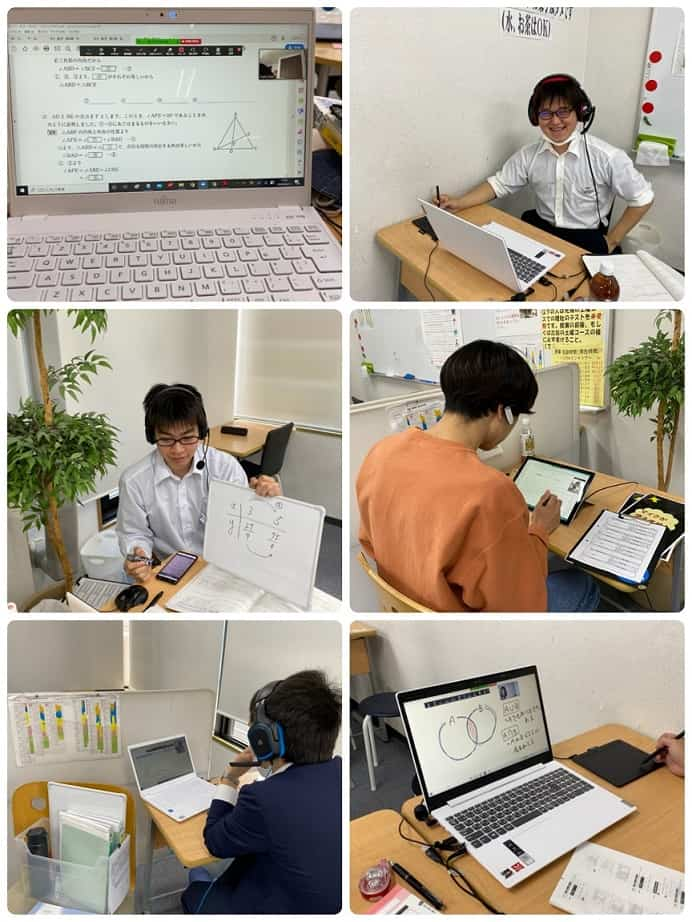

オンラインで授業をするなんて、当時はもちろん経験も知識もありませんでした。「どうすれば伝わるのか」「どうすればやる気を引き出せるのか」「どうすれば楽しいか」――毎日のように試行錯誤を重ね、やがて何とか形になり、走り始めました。

解説をする/質問に答える/宿題を出す・チェックする

など「当たり前のこと」を画面越しにやるのは想像以上に難しく、かつ根気のいる作業でした。

でも、生徒の皆さんや保護者の皆さんがそれを支えてくださり、少しずつ「オンライン塾」としての形ができていきました。

とにかく手探りで、何が正解かもわからないまま、でも「子どもたちの学びを止めたらダメだ」と、研究を重ねて何とか進もうとしていたあの頃のことを、今でもよく覚えています。

今、振り返って思う「対面授業の力」

当時のオンライン授業と、今の「通常の対面授業」とを比べると、やはり次のような点が見えてきます。

まず、オンラインでは受け取れない情報がかなりあるということ。たとえば数学なら、途中式がどう書かれているか、式の流れ――これら”手元情報”が画面越しでは分かりづらく、思ったより「伝わらない」ことが多くありました。

また、会話のテンポにも微妙なズレがあります。たとえば「ここ」と指さして言うような指示が使えない。「辺AB」とか正確に言い換えなければ伝わらない。わずかなズレでも、積み重なると大きなストレスになります。

それでも心に残った、あの2か月

当時の何とも言えない、やや息苦しい空気の中で、生徒のみんなが「こんにちは〜」と画面に顔を出してくれるだけで、こっちも「あぁ、つながってるな」「元気そうだな」と実感できる瞬間がありました。

ちょっとした雑談や、何気ないひと言でも、誰か”外界の人”と普通に会話ができるって、それだけで前向きな気持ちになれたんじゃないかなと思います。それはきっと、塾生のみんなも、そして当時のスタッフ側にとっても同じだったと思います。

▲上の写真は当時の「オンライン自習室」の様子です。「集中学習」の代わりにやっていました。

やはり対面は良い!

あの2か月を振り返って、あらためて感じたのは、「やは対面の個別指導っていいな」ということです。生徒のみんなの表情、書き方のクセなど”小さな事”がちゃんと目に入ってくるんですね。そしてそういう”小さな事”をちゃんとフィードバックできる点は大きいです。指導の質を高められます。

オンライン指導の良さもあるけれど…

もちろん、やってみて感じたオンライン指導の良さもあります。自宅でリラックスしながら授業を受けられたり、移動の時間が省けたりと、快適で優れた面もありました。あと、マンツーマン体勢から生まれる心理的な安心感もあるでしょう。

ウチは2ヶ月でそこまで到達できませんでしたが、補助的に動画や資料を画面で見せて理解を促すこともできるでしょう。

あと、「授業カルテ」をLINEで送る、というのは当時生まれた発想です(これまでは「紙」の手渡しでした)。保護者にも同時に送るということが好評で、「ならば」ということで、対面授業開始後も続け、今の形に到りました。

ただ、やはり対面の授業には、画面越では伝わらない空気や、リアルなやりとりの強みがあります。生徒の表情や書き方、ちょっとしたつぶやきに、「あ、ここがわかりにくかったかな?」と気づけるのは、やはりリアルに同じ空間で近くにいるからこそできることです。

「え?本当に分かった?」と確認したり、目を合わせたり――そういう細かな“やりとり”の積み重ねが、できます。あの2ヶ月があったからこそ、こういう当たり前のやりとりを大切にしていきたいな、と思います。それほどの”昔話”ではありませんが、ふと思い出したので、書かせていただきました。