●初めて向き合う「偏差値」

~高校入試で知っておくべき偏差値のはなし~

さて、特に中3生にとっては、夏以降に受けた模試返却が数回始まっています。やはり気になるのは「偏差値」。初めてこの偏差値と向き合う人も多いことでしょう。

学校の定期テスト等で「平均点」はこれまで気にしてきたかも知れませんが、偏差値って何??という人も多いと思います。今回は高校受験に際して、初めて「偏差値」と向き合う人が、どのように理解をしたら良いかを簡単にまとめてみたいと思います。(基本は同じですので、大学受験にも活用できます)

偏差値とは、簡単に言えば、

を示す数字です。点数が高いか低いかではなく、「まわりと比べてどうだったか」を見るための数値です。

改めて考えると、この考え方は入試において非常に現実的です。なぜなら通常、「入試」と名前がつくものは、相対的なポジションで合否が決まるからです。各高校は合格を出す人数に限界があるからです。公立高校は極めて”厳密”に、私立高校も”目安”は決まっています。となると、合否は「到達度」ではなく、「順位」で切らないといけません。その順位とはまさに相対位置ですので、それを図る指標が必要なわけです。

たとえば、あるテストで自分が80点を取ったとします。このとき、平均点が60点だった場合、まわりの多くの人が60点前後だったと大まかには考えられます。この中での80点は、平均より高く、偏差値も高くなるでしょう。

一方、全体的にみんなが高得点で、平均点が80点くらいだった場合、自分の80点は平均的な成績ということになります。同じ80点でも、まわりの点数によって「上位」か「ふつう」かは変わるのです。

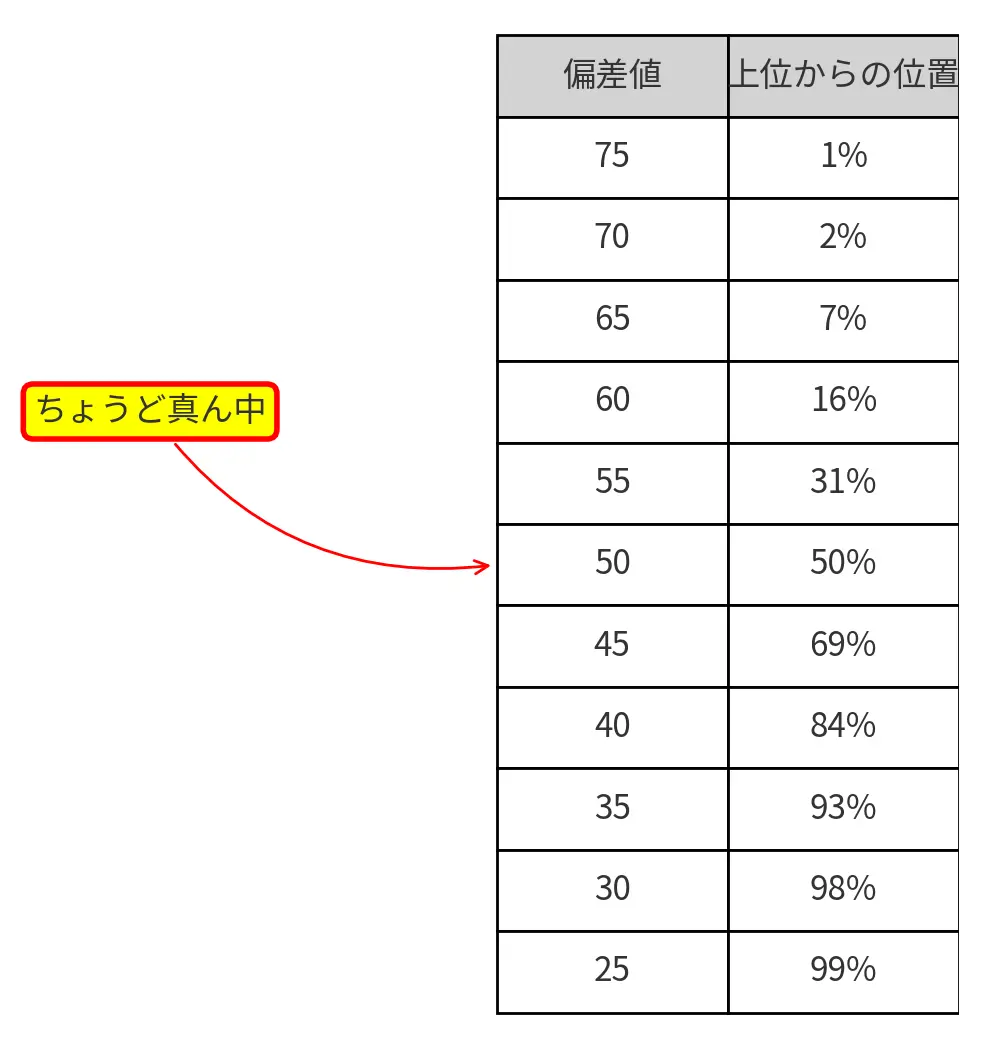

どの位置にいれば、どれぐらいの偏差値がつくか、という点は下の表を目安にしてください。(ただ、こういった数値を覚えておく必要まではないですよ!)

サクセスでも活用している模試の業者さんによると、例えば伊丹市内4高校の合格目安は以下のように設定されています。

県立伊丹 57 市立伊丹 55 伊丹北 51 伊丹西 48

もちろん、この偏差値に届いていなくても合格した子はたくさんいるのですが、持ち点(内申)次第ということになりますので、結局は内申を含めて「総合点」を高めていかないといけないという結論です。

あと、初めて偏差値と向き合う場合、以下の現実や今後の方向性も留意してもらえると良いと思います。

「真ん中」の位置(偏差値50)の“体感”は高い!

公立中学の定期テストでだいたい平均点ぐらいの子は、偏差値45前後になる事が多いと見ておいた方が良いです。

「え?偏差値50は真ん中じゃなかったの?」と思われるかも知れません。それは母集団の質の違いから生まれることです。

模試の受験料を払って模試を受ける層と、いわゆる「学年全員」では、母集団の質がやはり異なることは否めません。そこからこういった違いが生まれます。地域の公立高校を無事合格するには、大まかに言って偏差値50をクリアしたい、というのが正直なところです。

偏差値は常に5教科トータルで見ましょう

模試の成績は、1教科のみで見た場合、実力よりも上に出る、下に出るということが現実的に起こってきます。理由として、得意単元が出題された、長文(英語・国語)に既知の内容のあったという運的要素、またその日・その時の体調や集中力等も現実的には絡んできます。

ただ、5教科トータルで見ると”外れ値的要素”が均(なら)されてきて、だいたい現実的な実力が反映されるようになっていると見てよいでしょう。何かの教科で上に振れても、別の教科の運的要素が続くわけもなく、結局均されてきます。

つまり5教科トータルで見ると、普通のまともな模試会社であれば、だいたい正確に測れると見て間違いはありません(当日極度の体調不良や遅刻受験はもちろん話は別ですが)。

例えば「数学の偏差値が48→53→51」に推移した、なとど1教科だけで振り返っていくことももちろん大切ですが、1教科だけで入試をすることは基本的にありません。常にセット(5教科)の推移を見ていくようにしましょう。